Longe da glorificação mítica de pistoleiros e das suas aventuras, “Dead Man” (“Homem Morto”, 1995) inscreve-se no território do neo-western, desmontando as convenções do género até ao osso. Jim Jarmusch não procura recriar a iconografia clássica, mas subvertê-la: o gesto épico torna-se errático, o herói cede lugar a uma figura deslocada e a narrativa de conquista dissolve-se numa viagem quase metafísica. O western revela-se aqui como “hiper-género”, permeável e mutante, capaz de absorver outras linguagens para expor, com uma combinação singular de delicadeza e brutalidade, as feridas fundacionais da América. Neste espaço ambíguo, onde a vastidão não promete futuro, apenas intensifica a estranheza e o isolamento, Jarmusch afirma-se não como herdeiro do western, mas como o seu intérprete poético e herético.

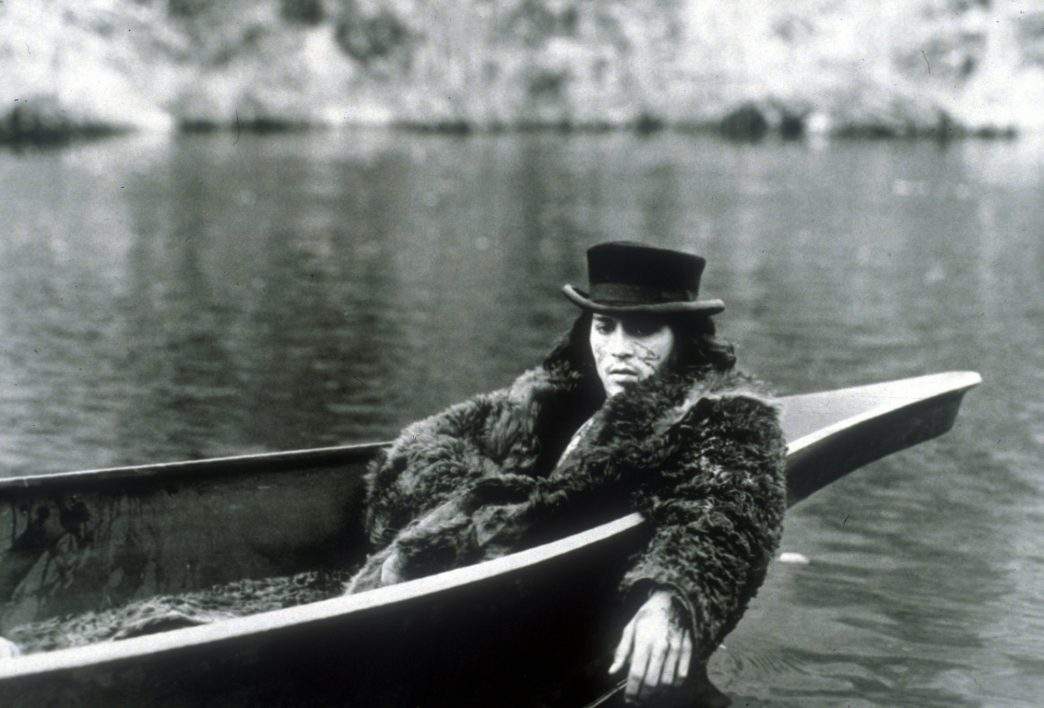

Após uma morosa travessia ferroviária pelo coração da América, William Blake (Johnny Depp) chega a Machine, uma cidade fronteiriça marcada pelo progresso industrial, trazendo consigo a esperança frágil de um recomeço. Ingénuo e alheio à violência que o circunda, é rapidamente engolido pelo território hostil — um espelho invertido da própria América. O seu nome invoca o poeta visionário inglês, mas o homem que o carrega está longe de qualquer aura ou heroicidade; é nessa fricção, entre promessa simbólica e vulnerabilidade concreta, que o filme encontra o seu núcleo. Não é preciso muito tempo para que a inocência de Blake choque com a dureza da cidade e com um acontecimento fortuito que o empurra para o exílio errante. Ao seu lado, Nobody (Gary Farmer), um indígena enigmático e mordaz, funciona como guia e contraponto: desconstrói as velhas narrativas de poder e revela uma visão do mundo simultaneamente prática e metafísica.

A atmosfera que sustenta essa travessia deve muito à fotografia de Robby Müller, colaborador de longa data de Wim Wenders (mais notoriamente em “Paris, Texas” (1984)). O preto e branco não documenta, convoca: recusa o pitoresco e o épico, mergulhando florestas, rios e povoados numa aura de intemporalidade, como se a América fosse já uma terra em ruínas. A esta imagem associa-se a guitarra de Neil Young — quase inteiramente improvisada — que ressoa em notas cortantes, solitárias, suspensas no vazio. A música pressente, prolonga e, por vezes, contradiz a ação, amplificando a dimensão existencial do filme.

As interpretações reforçam a estranheza e a densidade da obra. Johnny Depp, ainda longe da persona excêntrica que viria a cristalizar mais tarde, constrói um William Blake contido, quase etéreo, cuja fragilidade contrasta com os arquétipos viris do western clássico. Gary Farmer oferece em Nobody uma das figuras mais memoráveis do cinema de Jarmusch: sarcástico, melancólico e dotado de uma sabedoria atravessada pela ironia; desmonta tanto os clichés “nobres” como os caricaturais ligados à representação indígena. Em redor deles, Jarmusch convoca uma plateia de estrelas — de Robert Mitchum a Iggy Pop — que reforça a ideia de que cada rosto veio de um tempo deslocado.

A própria lógica narrativa alterna entre brutalidade e delicadeza: a violência irrompe de forma seca, sem catarse nem coreografia, enquanto o silêncio, a contemplação ou o absurdo abrem espaço a uma ternura inesperada. É nesse contraste que Jarmusch expande o western como hiper-género, onde ecoam tanto a tradição de Ford e Peckinpah como a meditação elegíaca de Tarkovsky e Ozu, sobretudo no modo como o silêncio, o tempo suspenso e a contemplação espiritual se sobrepõem à ação. O resultado não é uma negação do género, mas a sua metamorfose em reflexão sobre a morte, a memória e as fissuras da nação: do genocídio indígena à violência fundadora do capitalismo.

Mais do que um exercício de género, Dead Man condensa a poética singular de Jarmusch. Assim como em “Stranger Than Paradise” (“Para Além do Paraíso”, 1984) ou “Down by Law” (“Vencidos pela Lei”, 1986), a divagação e a e errância são motores narrativos, mas aqui adquirem uma gravidade trágica. O minimalismo dos diálogos, o humor seco, os encontros improváveis e a atenção ao tempo morto são marcas de estilo que o cineasta usa para confrontar a América não só com os seus mitos, mas com os seus fantasmas.

Estreado em 1995, “Dead Man” permanece como objeto estranho e intemporal: nem revivalista, nem paródico, nem mero pastiche pós-moderno. É um western assombrado, no qual a travessia não leva à glória ou ao progresso, mas ao confronto com a finitude e com as violências soterradas sob o mito americano. Jarmusch confirma-se como poeta das margens — sejam elas culturais, geográficas ou existenciais —, reinventando um género profundamente americano para revelar as suas contradições mais íntimas. No final, “Dead Man” não consola nem julga: prefere revelar a América como território de feridas abertas, onde a sua história pode pesar tanto quanto o disparo mais certeiro.